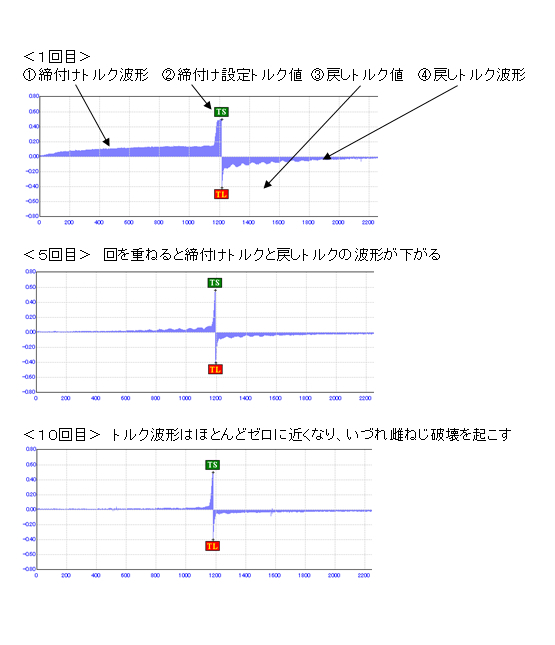

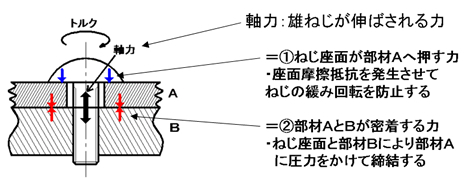

タッピンねじはデリケートなねじ締めトルクの管理を必要とするねじです。そこで、締結不良・軸力低下・繰り返しねじ締めなどタッピンねじのよくあるトラブルの解決方法をお答えします。

2020年12月 新機能追加!【特許出願中】

PCトルクアナライザー Ver.5に「2段締め機能」を標準装備しました。

これにより、高速締付試験に於いて着座手前で低速回転に回転数を 自動で切り換え、指定トルクで締付けることが可能になります。

これにより、高速締付試験に於いて着座手前で低速回転に回転数を 自動で切り換え、指定トルクで締付けることが可能になります。

正確な設定トルクで締付ができる「2段締め機能」のデモンストレーション動画です。